Л.Н. Толстой был очень дружен со своей сестрой, шамординской монахиней, и за несколько дней до смерти приезжал к ней, желая остаться в Оптиной… Но сильнее его предсмертных желаний оказалось завещание, данное в ответ на отлучение от Церкви: не подпускать к нему священников на смертном одре.

О трагических последних днях Льва Толстого, о его во многом биографическом романе «Анна Каренина», испытанных им бесовских нападениях и попытках вернуться в Православие – рассказывает в беседе с сотрудниками нашего портала Дмитрий Владиславович Менделеев.

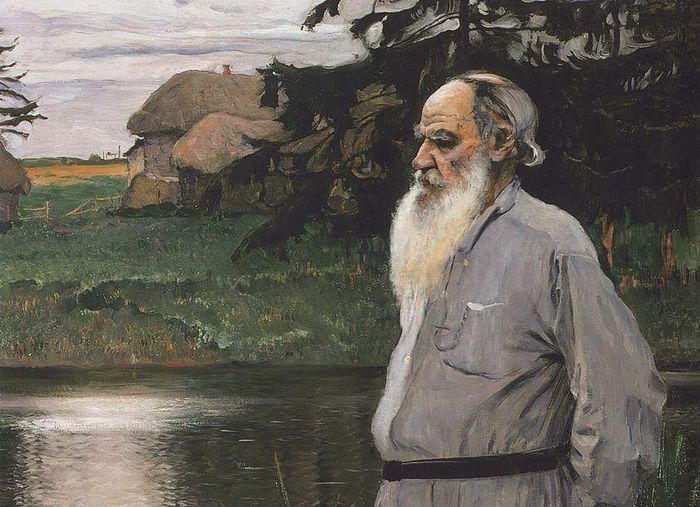

М.В.Нестеров. Портрет Л.Н.Толстого. 1907. Хост. Масло

М.В.Нестеров. Портрет Л.Н.Толстого. 1907. Хост. Масло

Недавно была годовщина смерти Льва Николаевича Толстого – 105 лет со дня его трагической кончины. Трагической – потому что ему так и не удалось исповедоваться и причаститься перед смертью: близкое окружение, дочь, к сожалению, не пустили старца Варсонофия к умирающему Льву Николаевичу.

Всё могло бы быть по-другому, если бы их встреча состоялась. И многое говорит о том, что сам Толстой хотел этого. 10 лет, которые он прожил в отлучении от Церкви, он чувствовал себя живым трупом – это название его пьесы само говорит о многом. Он ощущал эту свою оторванность и страдал, хотя публично высказывался совсем в ином духе. Надо понимать его характер: у Льва Толстого было очень развито чувство противоречия. Из дневников Толстого видно, что он искал возвращения ко Христу. Вот, к примеру, один из отрывков, записанный 29 октября 1910 года:

«29 октября. Оптина пустынь – Шамордино. Спал тревожно, утром Алеша Сергеенко. Я, не поняв, встретил его весело. Но привезенные им известия ужасны. Софья Андреевна, прочтя письмо, закричала и побежала в пруд. Саша и Ваня побежали за ней и вытащили ее. Приехал Андрей. Они догадались, где я, и Софья Андреевна просила Андрея во что бы то ни стало найти меня. И я теперь, вечер 29, ожидаю приезда Андрея. Письмо от Саши. Она советует не унывать. Выписала психиатра и ждет приезда Сережи и Тани. Мне очень тяжело было весь день, да и физически слаб. Гулял, вчера дописал заметку в “Речь” о смертной казни. Поехал в Шамордино. Самое утешительное, радостное впечатление от Машеньки, несмотря на ее рассказ о “враге”, и милой Лизаньки. Обе понимают мое положение и сочувствуют ему. Дорогой ехал и все думал о выходе из моего и ее положения и не мог придумать никакого, а ведь он будет, хочешь не хочешь, а будет, и не тот, который предвидишь.

Да, думать только о том, чтобы не согрешить. А будет, что будет. Это не мое дело. Достал у Машеньки “Круг чтения” и как раз, читая 28, был поражен прямо ответом на мое положение: испытание нужно мне, благотворное мне. Сейчас ложусь. Помоги, Господи».

В конце концов писатель сбежал не куда-нибудь, а в Оптину Пустынь! Он искал встречи со старцем. Но старец болел. Толстому предложили остаться, подождать, пока старец его примет… Кто знает, может быть, тогда бы уже состоялась его исповедь. Но…

Знаете, как в жизни бывает: когда муж после ссоры ушел из дома, хлопнув дверью, он перед тем, как вернуться к жене с букетом или тортом, должен час, два, три походить кругами по улице, «выпустить пар», прийти в себя. А Лев Николаевич – могучая натура, ему нужно было 200 километров пройти, чтобы «выпустить пар»! Он, хлопнув дверью, уходил пешком из Хамовников в Ясную Поляну и из Ясной Поляны в Хамовники. Придя тогда в Оптину, он не успел еще выпустить весь этот «пар» и сказал: «Нет, я не буду ждать до утра, пойду к сестре». А его сестра, Мария Николаевна, была духовной дочерью преподобного Амвросия и монахиней Шамординского монастыря. Он пошел к ней.

Лев Толстой с сестрой, монахиней Марией. Ясная Поляна. Фото из архива ИТАР-ТАСС

Лев Толстой с сестрой, монахиней Марией. Ясная Поляна. Фото из архива ИТАР-ТАСС

У Толстого с сестрой были очень близкие отношения. Он как-то навещал сестру еще задолго до того своего прихода, она познакомила его с монастырем, с игуменией, и он, выходя от матушки, сказал: «Знаешь, Маша, у вас тут живет 600 дур и одна умная» – остался под большим впечатлением от беседы с игуменией. Мария Николаевна подарила ему подушечку (она до сих пор хранится в Ясной Поляне), очень красивую, вышитую золотом и красным, с надписью: «Дорогому брату от одной из 600 шамординских дур». Такая вот дружеская братско-сестринская поддевка.

Но вернемся в тот осенний день 1910 года. В ужасную погоду, в дождь, пешком, не очень тепло одетый пожилой 82-летний человек пришел из Оптиной Пустыни в Шамордино. Между ним и сестрой тогда состоялся замечательный разговор, который записан: о том, что Лев Николаевич хочет остаться в Оптиной, в скиту – жить с монахами, учиться у них. «Лишь бы только в церковь не заставляли ходить», – говорил он, а Мария Николаевна, смеясь, отвечала: «Кто тебя будет заставлять? Тебя только одно попросят: чтобы ты не учил».

У Льва Николаевича была эта страсть к учительству – очень тяжелая страсть, с ней трудно справиться. Надо всегда помнить, что мы ученики, а не учителя, но удерживать себя от учительства очень тяжело даже для глубоко церковных людей. А уж если ты обременен даже не всероссийской, а уже всемирной славой…

Толстой тогда сказал своей сестре: «Да что ты? Какое “учить”? – Я буду у них учиться: буду ходить за ними, записывать каждое их слово». Он был на таком душевном подъеме, надеялся остаток дней провести в монастыре.

Лев Толстой с сестрой

Лев Толстой с сестрой

В ту последнюю встречу Мария Николаевна напоила брата чаем с вареньем, уложила спать. Наутро они должны были поехать в скит – на исповедь к старцу. Но ночью в обитель примчалась дочь Льва Николаевича Александра Львовна, с воплями, в панике: «Надо бежать, папа! Мама знает, где ты, она сейчас за тобой приедет! Тут будет завтра скандал, журналисты… Надо бежать, собирайся!» И она больного отца потащила ночью на вокзал, посадила в первый попавшийся поезд… Это поспешное бегство из Шамординской обители ускорило кончину Толстого. У него поднялась до 40 градусов температура, началось воспаление легких. На станции Астапово сошли. Толстого уложили в одной из комнат начальника станции. Лев Николаевич умирал.

Туда к нему и приехал старец Варсонофий. Преподобный писал потом, как он пытался пробиться к Толстому: и с родными говорил, и с врачами, и записки передавал… Даже то, что в Астапово приехал старец, скрыли от Толстого. А Лев Николаевич хотел встречи с батюшкой, желал исповедоваться – об этом говорится в воспоминаниях и его врача, и впоследствии даже самих толстовцев.

Но за 10 лет до кончины Толстой завещал родным, чтобы, когда он будет умирать, к нему не пускали священника, не позволяли совершать над ним никаких таинств и обрядов, – это был его ответ на отлучение от Церкви. И его последователи решили быть верными этому распоряжению. Преподобный Варсонофий говорил потом: «Хотя он и Лев был, а не смог разорвать кольцо той цепи, которою сковал его сатана». Действительно, история трагическая…

Похороны Льва Толстого. Ясная Поляна. 1910 год. Фото из архива РИА-Новости

Похороны Льва Толстого. Ясная Поляна. 1910 год. Фото из архива РИА-Новости

В свое время мне посчастливилось посмотреть два фильма о Толстом вместе с патриархом Илией. И Святейший Илия сказал: это ужасное наказание для человека – отлучение от Церкви, ведь Церковь не может о нем молиться, и хорошо было бы найти возможность вернуть Толстого в Церковь, снять это прещение, признав, что он был духовно болен.

Толстой пытался молиться, пытался призывать Господа на помощь, но… тщетно: ужас не отступал

Были такие обстоятельства: преследовавший писателя так называемый «арзамасский ужас». Когда он поехал покупать землю, где-то под Арзамасом (это было в 1869 году), он остановился в комнатке, маленькой такой, полугостиничной, которая показалась ему жутко страшным, черным квадратом – совсем как у Малевича. И этот «черный квадрат» был для него адом, областью смерти – он не мог уснуть, не мог никак от него отделаться; какой-то голос твердил ему – тихо, почти беззвучно: «Я – смерть». Такое вот диавольское наваждение (оно повторилось потом в Москве, тоже в гостинице). Толстой пытался молиться, пытался призывать Господа на помощь, но… тщетно: ужас не отступал. Когда он вернулся домой, ему вызвали врача. Его не поняли близкие, даже Софья Андреевна. Она была верующей, но решила, видимо, что это медицинская проблема.

Преподобный Амвросий Оптинский

Преподобный Амвросий Оптинский

О третьем приступе ужаса мы читаем в романе «Анна Каренина», не в дневниках. Потому что, когда Толстой писал «Анну Каренину», он не вел дневник – настолько это было исповедальное произведение. Один из главных героев романа – Лёвин: его фамилия образована от имени Лёв – именно так, а не привычным нам именем «Лев» родные звали писателя. Это alter ego самого Толстого, очень автобиографичный персонаж: ему Толстой «подарил» многие эпизоды своей собственной жизни; его размышления и поиски смысла жизни – это размышления и поиски самого писателя. Лёвин – голос Толстого в романе. И, собственно, очень важный для понимания сути романа эпиграф – цитата из Второзакония «Мне отмщение, и Аз воздам» – связан не с жизнью и гибелью Анны, а именно с историей Лёвина, который весь роман ищет Бога и в конце Его обретает.

И обретает он Бога как раз тогда, когда его терзает ужас – тот самый толстовский «арзамасский» ужас, который почти доводит Лёвина до самоубийства: «Счастливый семьянин, здоровый человек, Лёвин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться», – так мучил враг человека. Толстой писал о себе. Но это бесовское нападение сыграло положительную роль, потому что помогло укрепить веру: раз бес есть, то уж, конечно, есть и Бог… Господь дал ему силы справиться с этим ужасом. Он окреп в своей вере, смог победить, отогнать врага – как и Лёвин: такой у романа «Анна Каренина» счастливый конец.

В то время, мы знаем, Толстой ходил в храм, исповедовался, причащался, был церковным человеком, христианином, в отличие от огромного числа людей его круга.

Я упомянул эпиграф к роману – цитату из Второзакония, хочу привести этот фрагмент пятой книги Моисеевой: «И сказал Господь Моисею: вот, ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит Меня, и нарушит завет Мой, который Я поставил с ним; и возгорится гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и сокрою лице Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби… У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели, скоро наступит уготованное для них» (Втор. 31: 16–17; 32: 35). Это – тема «Анны Карениной»: не только личная трагедия Анны – но трагедия русского общества!

Один из ярких примеров – Лёвин венчается с Кити. Ему надо взять справку о том, что он говел и причащался, чего он не делал долгие годы, не имея потребности в этом. Он не может пойти на обман, будучи честным человеком, но венчаться ведь надо, а без справки нельзя. И вот по сути за взятку он получает эту справку, причем на исповеди он откровенно говорит священнику, что сомневается в существовании Бога, и священник его, в общем-то не верящего в Бога, и благословляет, и грехи ему отпускает, а позже и венчает. Что ж, всё нормально, обычное дело.

Вот показатель мерзости запустения там, где не должно! Общество еще может как-то волнами быть то верующим, то не верующим, но священник не может допустить человека к Причастию, когда тот говорит, что он не верит в Бога. Конечно, такие беззакония не могут остаться без ответа. И Анна Каренина, бросающаяся, перекрестившись, под поезд со словами: «Господи, прости мне всё!», становится символом всего общества. В своем мысленном монологе перед смертью она говорит себе, что всё кругом – ложь, обман, зачем всё это, зачем эта жизнь, если ничего нет? Для нее единственная святыня – любовь. Она – словно символ России, очертя голову несущейся броситься под товарный вагон…

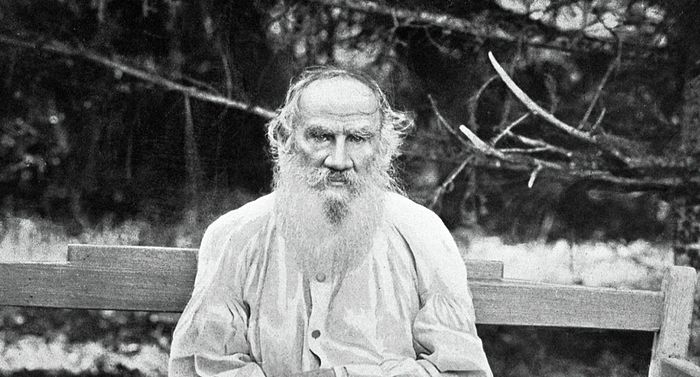

Лев Толстой

Лев Толстой

Дерзаю думать, что на Страшном суде у Толстого будут ходатаи, в том числе и святые люди. Например, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) свой духовный путь начал с толстовства. «В это же время я страстно увлекся этическим учением Льва Толстого, – пишет он в своей автобиографической книге «Я полюбил страдание», – и стал, можно сказать, завзятым толстовцем: спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них. Однако мое толстовство продолжалось недолго, только лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей сочинение “В чем моя вера”, резко оттолкнувшее меня издевательством над православной верой. Я сразу понял, что Толстой – еретик, весьма далекий от подлинного христианства».

И всё же многие современники Толстого, будут, наверное, просить Господа о нем, потому что, как и святитель Лука, первые свои шаги от абсолютного безразличия и безверия к Богу они сделали через Толстого. Через общение с ним, через его произведения. «Война и мир» – ведь это христианский роман, как и «Анна Каренина».

Враг своими нападками в какой-то степени помог писателю окрепнуть в вере. Но, видимо, эти нападения не закончились в жизни Льва Николаевича, только стали другими, более изощренными, и это в конце концов привело его к отступничеству.

Вновь хотелось бы обратиться к словам Святейшего Илии о том, что было бы хорошо церковно освободить Толстого от отлучения, потому что Господь дал право Церкви вязать и решать, не дожидаясь Страшного суда. Освободить хотя бы для того, чтобы иметь возможность молиться о Льве Николаевиче Толстом не раз в году в Троицкую родительскую субботу, когда поминаются все от века рожденные люди, а чаще. Очевидно, что душа Толстого в молитвах нуждается очень сильно.

Нет достаточно веских оснований для того, чтобы Церковь могла снять отлучение с Льва Толстого

Еще будучи митрополитом, Святейший Патриарх Кирилл откликнулся на письмо, которое я ему написал, передавая суть сказанного Святейшим Патриархом Илией. И владыка Кирилл поручил тогда одному из сотрудников ОВЦС собирать материалы, которые могли послужить какой-то опорой для того, чтобы хотя бы начать процесс снятия отлучения. Но не нашлось, к сожалению, достаточно веских оснований для такого решения Церкви. Хотя и есть записи о его вере, но не такие уж неоспоримые, как те заявления, который Толстой сделал в письме, написанном в ответ на свое отлучение.

А у Толстого есть и такие слова: «Да, я отлучен. Правильно, может быть, сделали. Но у меня только один вопрос: а почему меня одного? Разве не вся читающая Россия думает точно так же? Можно взять любого читающего человека – все думают точно так же, как я! Только вслух этого не произносят, не пишут». И в этом тоже была часть правды. Не вся, конечно, русская интеллигенция думала, как Толстой. Далеко не вся. Но многие – увы, разделяли его взгляды…

Многие вещи, в которых обвиняла Церковь Льва Толстого – а обвинения были серьезные, не голословные, – он совершал не как враг, он это делал с болью.

В 1889 году он пишет: «Почему моя проповедь не имеет успеха? Потому что я говорю от себя. Я говорю свое, а не от Бога. И не по Богу» – понимание это у него было.

В дневнике Толстого мы находим много свидетельств его правильного христианского устроения. Например, у него были бесконечные скандалы с Софьей Андреевной, он много раз хлопал дверью, уходил из дома, но при этом он пишет: «Я должен найти жену в свой же жене». У писателя было православное понимание своей жизни как креста. Но, к сожалению, всё это: дневниковые записи, пожелания, намерения – только косвенные доказательства веры Толстого.

Лев Толстой с женой и детьми

Лев Толстой с женой и детьми

Да, был его приход в Оптину, разговор с сестрой, воспоминания родных о том, что он раскаивался… Но всё же, как сказал преподобный Варсонофий, не смог Толстой разорвать это кольцо бесовской цепи.

И потому во время встречи с митрополитом Иларионом по этому поводу владыка сказал: «Я тоже очень люблю Толстого, но давайте оставим это до Страшного суда. Господь решит судьбу Льва Николаевича, мы же давайте келейно его поминать, молиться о его судьбе, о его загробной участи». И мне хотелось бы попросить об этом же и читателей, особенно тех, кто любит лучшие его творения.

Худшие его произведения Церковь нашла смелость признать далекими от Православия – и она должна была эту черту провести, потому что авторитет писателя был огромным, он уже обрел мировую славу. Необходимо было разграничить: это христианское произведение, а это – не совместимое с христианством. Что и было сделано. И нужно было мужество, чтобы так сделать. Как мы помним, началась настоящая травля Церкви за анафематствование Льва Толстого. Хотя анафемы-то как раз и не было – в формуле отлучения были слова: «в надежде на покаяние». Церковь очень надеялась, что писатель изменит образ своих мыслей и тогда, конечно, будет принят обратно в ее объятия.

Вот такая грустная история жизни и смерти Льва Николаевича Толстого. И давайте келейно молиться о том, чтобы Господь простил отлученного от Церкви Льва Николаевича.